11月6日晚,一则直播间“翻车”片段,将潮流玩具公司泡泡玛特推上风口浪尖。

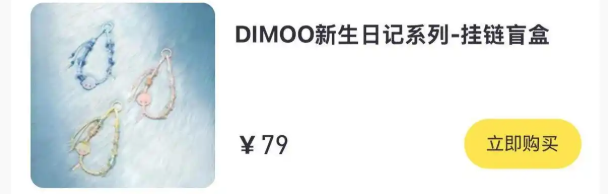

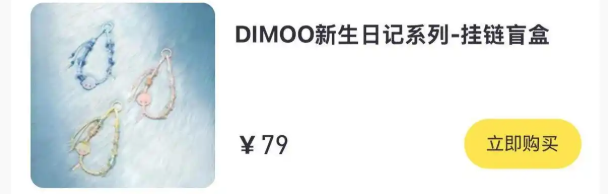

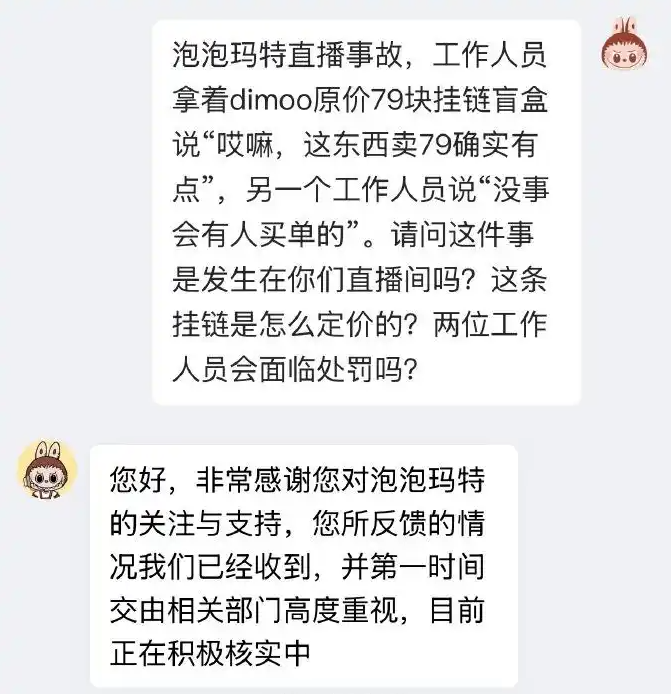

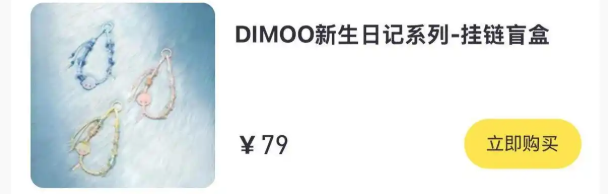

视频中,泡泡玛特工作人员手持一款挂链盲盒,脱口而出:“这东西卖79块钱确实是有点……”,其同事用“没事,会有人买单的”迅速接话,该工作人员随后低声回应“过分了”。

事件相关的评论区里,有人认为员工不过说了句大实话,“本来就贵”,也有消费者觉得“被这组对话说不舒服了”,直言“这和直接骂人‘韭菜’有什么区别”。

言辞并不激烈的对话,为何引发热议?或许正是因为它以一种直白到近乎讽刺的“自己人”视角,动摇了“情绪价值”这一潮玩经济的立身之本。

以盲盒为代表的潮玩经济,本质上是建立在价值认同和情感共鸣之上的情绪消费。对泡泡玛特的爱好者而言,他们并非单纯为一个个搪胶或者树脂玩具买单。付出真金白银,换来的还有盲盒机制本身带来的刺激感,对IP背后故事的热爱与情感投射,收集到隐藏款的惊喜与满足,以及与同好互动交流的社交乐趣。

情绪消费背后,还藏着一种心照不宣的默契。事实上,大部分消费者并非对潮玩制造成本与售价之间存在的差价一无所知。他们愿意支付溢价,是基于一种信任,相信品牌懂得他们的情感需求,并愿意为这份“懂得”所创造的体验买单。

然而,工作人员下播后的对话,直白地戳破了这层“懂你”的窗户纸。消费者从一个被品牌理解、尊重的玩家或粉丝,降格为一个面目模糊的“冤大头”。此刻,消费者产生被轻视、被“收割”的感受在所难免。对一个以深度情感链接为根基的品牌来说,这种信任裂痕,比定价争议的破坏性更强。

过去,“为情绪价值买单到底值不值”的讨论并不少见,但多限于潮玩“圈内人”和“圈外人”的消费理念之争,往往并无定论。这次内部工作人员的“大实话”,只不过将这一争议再次摆上了台面。

其实,从LABUBU等潮玩在全球持续“圈粉”的经历来看,情绪消费本身具备强大的市场生命力,也能创造可观的经济收益。“值不值”已经不再是一个现实命题,“如何让消费者觉得更值”才是当下潮玩产业应该思考的关键。

近年来,泡泡玛特在提升消费者体验方面并没有做到无可指摘。从新品发售时的饥饿营销,到线上盲盒的超长预售,再到屡禁不止的黄牛炒作,这些操作都在无形中削弱消费者情绪上的获得感与满足感。

此次两位工作人员的“大实话”,不过是以一种意外的方式,引爆了消费者长久以来“不被尊重”的不满。说到底,一个让自家员工都忍不住质疑的产品,如何能说服消费者它值得被珍视?

情绪消费,消费是载体,情绪才是核心。对泡泡玛特而言,加强员工内部管理和企业价值培训固然重要,但持续优化消费体验、呵护粉丝情感才是关键。消费者摆脱“被收割”的感受,才能为情绪消费正名。

无论如何,这种被自家人掀翻“老巢”,质疑立身之本的场景,够泡泡玛特好好想想的了。当然,这也是所有做情绪价值生意的商家,都要思考的问题。

来源:大众新闻